2013年02月22日

吉野杉の樽酒

今日の地鎮祭で、施主さんが御神酒として持参されたお酒です。

今日の地鎮祭で、施主さんが御神酒として持参されたお酒です。その名も、「吉野杉の樽酒」。

4合瓶に入っていますが 樽酒 なんです。

残念ながら味見はしていまいので、わかりませんが・・・orz

ところで、樽という文字は 木 と 尊 から成り立っています。

神様の名前には 命 や 尊 と記して 「みこと」 と読みますね。

つまり、樽という文字は 木の尊(きのみこと) とも読めるということで、木の神様 五十猛命 はお酒の神様でもあるという珍解釈をする方もいらっしゃいます。

お酒の神様と言えば、一般的には京都の松尾大社や奈良の大神神社が有名です。

しかし、松尾大社の御祭神 「大山咋神(おおやまぐいのかみ)」 も、大神神社の御祭神 「大物主大神(おおものぬしのかみ)」 もお酒の神様というわけでもありません。

なぜこれらの神社がお酒の神様として認識されているのでしょうか。

松尾大社に祀られる大山咋神は山の神様と崇敬される神様です。

5~6世紀(古墳時代)に渡来した秦氏が、自らが居住する地の松尾山の神を一族の総氏神として祀るようになりました。

そして、この秦氏の特技が酒造りだったようです。桂川の両水を用いて良い酒を醸したのでしょうか。

そんな経緯から、室町時代頃には松尾大社は「日本第一酒造神」と崇められるようになったといいます。

大神神社に祀られる大物主神は国造りの神様であり、産業開発や人間生活の守護神として崇敬される神様です。

酒造についての御神徳もお持ちではありますが、そのことに特化しているわけではありません。

大神神社は、崇神天皇が太田田根子(おおたたねこ)を祭主として大物主神を祀らせたことに始まります。

そして高橋活日命(たかはしいくひのみこと)に御酒造りを命じたということですが、高橋活日命が醸した御酒があまりに素晴らしい出来栄えであった事から、三輪山の神々を“酒造の神”と崇めるようになったといいます。

また、酒を醸すには麹などを用いて発酵させるわけですが、雑菌を嫌います。大物主神が悪疫を祓う神でもあることから、記しの杉葉を軒に掲げ、やがて杉玉が酒造りのお守りとなっていったことも関係するのでしょう。

いずれにしても、松尾大社も大神神社もお祀りされている神様がお酒の神様というよりは、その神様を祀る一族が酒造りが得意であったという側面は否めないかと考えられます。

さて、そう考えますが 木の尊 が 樽 だから、木の神様 が お酒の神様 という考え方は、いかにもこじづけっぽいですが、案外そうでないかもしれません(笑

まぁ、いずれにしても お酒が嫌いな神様 というのはあまり聞いたことがありませんので、是非お参りの際には皆さんがお住まいの土地の銘酒を神様にお供えされてはいかがでしょうか?

(伊太祁曽神社にということでなく、どちらの神社にお参りされるときでもという意味です)

タグ :お酒の神様

2013年02月22日

竹島の日

今日、2月22日は「竹島の日」だそうです。

竹島の領有については、明治38年(西暦1905年)1月28日に日本政府が竹島は島根県隠岐島司の所管であると閣議決定し、同年2月22日に島根県が告示第40号で定めたという経緯があります。

このことから、平成17年3月25日公布施行の島根県条例第36号で「竹島の日」を2月22日と定めたとあります。

参考 http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/

参考 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%DD%C5%E7%A4%CE%C6%FC

竹島については、歴史上日本以外の領有になったことはないようです。

隣国である韓国が領有を主張するのは、一方的に決めたいわゆる 李承晩ライン によるもののようですが、このあたりの経緯についてわかりやすくしたものを、以前に拙ブログで紹介したことがあります。

拙ブログ過去記事 http://itakiso.ikora.tv/e804842.html

改めて掲載しておきます。

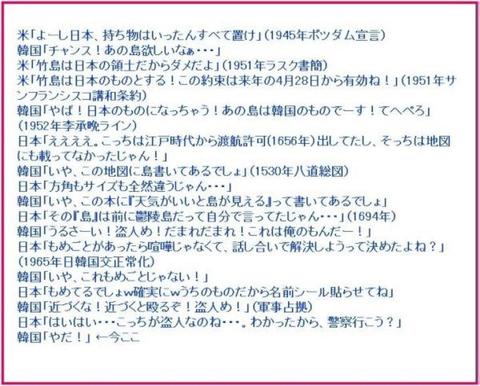

この画像のやりとりは、竹島をめぐる事情を日米韓三者のやり取りとしてわかりやすく記したものですが、日本が国際司法裁判所に訴える動きを見せている状況までを記したものになります。

韓国は竹島を独島と称して領有を主張したりもしますが、過去に韓国が示した独島の位置は竹島とは全く異なる場所であったりします。

いずれにしても、島根県が定めた 「竹島の日」 に日本の領土について見直してみませんか?

竹島の領有については、明治38年(西暦1905年)1月28日に日本政府が竹島は島根県隠岐島司の所管であると閣議決定し、同年2月22日に島根県が告示第40号で定めたという経緯があります。

このことから、平成17年3月25日公布施行の島根県条例第36号で「竹島の日」を2月22日と定めたとあります。

参考 http://www.pref.shimane.lg.jp/soumu/web-takeshima/

参考 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%DD%C5%E7%A4%CE%C6%FC

竹島については、歴史上日本以外の領有になったことはないようです。

隣国である韓国が領有を主張するのは、一方的に決めたいわゆる 李承晩ライン によるもののようですが、このあたりの経緯についてわかりやすくしたものを、以前に拙ブログで紹介したことがあります。

拙ブログ過去記事 http://itakiso.ikora.tv/e804842.html

改めて掲載しておきます。

米 「よーし日本、持ち物はいったんすべて置け」(1945年ポツダム宣言)

韓国 「チャンス!あの島欲しいなぁ・・・」

米 「竹島は日本の領土だからダメだよ」(1951年ラスク書簡)

米 「竹島は日本のものとする!この約束は来年の4月28日から有効ね!」(1951年サンブランシスコ講和条約)

韓国 「やば!日本のものになっちゃう!あの島は韓国のものでーす!てへぺろ!」(1952年李承晩ライン)

日本 「ええええ。こっちは江戸時代から渡航許可(1656年)出してたし、そっちは地図にも載ってなかったじゃん!」

韓国 「いや、この地図に島書いてあるでしょ」(1530年八道総図)

日本 「方角もサイズも全然違うじゃん・・・」

韓国 「いや、この本に 『天気がいいと島が見える』 って書いてあるでしょ」

日本 「その 『島』 は前に鬱陵島だって自分で言ってたじゃん・・・」(1694年)

韓国 「うるさーい!盗人め!だまれだまれ!これは俺のもんだー!」

日本 「もめごとがあったら喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね?」(1965年日韓国交正常化)

韓国 「いや、これもめごとじゃない!」

日本 「もめてるでしょw 確実にw うちのものだから名前シール貼らせてね」

韓国 「近づくな!近づくと殴るぞ!盗人め!」(軍事占領)

日本 「はいはい・・・こっちが盗人なのね・・・。わかったから、警察行こう?」

韓国 「やだ!」 ← 今ここ

この画像のやりとりは、竹島をめぐる事情を日米韓三者のやり取りとしてわかりやすく記したものですが、日本が国際司法裁判所に訴える動きを見せている状況までを記したものになります。

韓国は竹島を独島と称して領有を主張したりもしますが、過去に韓国が示した独島の位置は竹島とは全く異なる場所であったりします。

いずれにしても、島根県が定めた 「竹島の日」 に日本の領土について見直してみませんか?

安倍政権で、北方領土返還についての動きも始まったことですし・・・。

2013年02月21日

秦まゆなさん 参拝

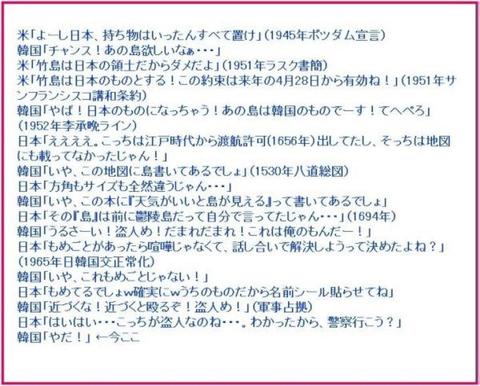

昨年末にマイナビから出版された 『日本の神話と神様手帖 ~あなたにつながる八百萬の神々~』 の著者 秦まゆなさん が参拝に来られました。

この書籍は、昨年編纂1300年という節目を迎えた 『古事記』 に記される神話を中心に、日本神話をわかりやすく紐解くだけでなく、それらの登場する神々は現在ではどの神社に祀られているのかということも記しています。

紹介されているのは全国の104社。伊太祁曽神社もそのうちの1つに入っています。

今回は、和歌山でお仕事があるという事ですが、来県予定を少し繰り上げて当神社にお参りいただきました。

尚、『日本の神話と神様手帖』 は近々、伊太祁曽神社社頭でも頒布する予定です。

2013年02月19日

水飲み場から

昔から水が供給されるところというのは情報交換の場所の1つなのだと思う。

井戸端会議なんて言葉もあるし。

動物も水辺には多く集まってくるのでひょっとしたら情報交換をしているかも。

ところで、水の飲み方にもお国柄というのがあるようです。

この写真の水の飲み方は日本では一般的ではありませんが、日本を動かして”いた”(過去形)の方たちが何人かこういった飲み方をされています。

特段批判をする事柄でもありませんが、しかしなにか空恐ろしく感じます。

こんな人たちに我が国の舵取りを任せていたのかと思うと、改めて国民総反省ですね。

勿論彼らに票を投じていない人達(私もそうですが)も多くいるとは思いますが、結果としてそうなってしまっていましたから、多かれ少なかれ同罪です。

現政権には、しっかりと日本の国益を考えて、日本の伝統と文化に立脚した国政をとってもらいたいものです。

井戸端会議なんて言葉もあるし。

動物も水辺には多く集まってくるのでひょっとしたら情報交換をしているかも。

ところで、水の飲み方にもお国柄というのがあるようです。

この写真の水の飲み方は日本では一般的ではありませんが、日本を動かして”いた”(過去形)の方たちが何人かこういった飲み方をされています。

特段批判をする事柄でもありませんが、しかしなにか空恐ろしく感じます。

こんな人たちに我が国の舵取りを任せていたのかと思うと、改めて国民総反省ですね。

勿論彼らに票を投じていない人達(私もそうですが)も多くいるとは思いますが、結果としてそうなってしまっていましたから、多かれ少なかれ同罪です。

現政権には、しっかりと日本の国益を考えて、日本の伝統と文化に立脚した国政をとってもらいたいものです。

2013年02月17日

平成25年クラフトフェア

今年も山東まちづくり会ではクラフトフェアを行います。4月13~14日開催です。

出展締め切りは2月末日。今現在113展の応募がありました。近畿周辺が多いですが関東からの出展者もあります。

応募要項の詳細はこちらをご覧ください。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~miruwan/craft.htm

また、今年も「うちのにゃんこ写真コンテスト」も開催します。

2013年02月15日

健康に関する常識の誤り

昔から体調を崩したりしたときに 「常識」 として言われてきたものの中には大きな間違いのことがあるようです。

新聞の折込誌にいくつか出ていたのから、2つほど紹介します。

歳をとると筋肉痛は2日後以降にくる

よく言いますよね。私も不惑と呼ばれる年代になってきましたから、ちょっと運動しても翌日でなく翌々日あたりに筋肉痛になることが多いように思っていました。

でも、これは誤りだそうです。医学的には何の根拠もないとか。

筋肉痛は運動の強さと時間が関係するそうで、マラソンなどの長時間続く軽い運動は筋肉痛が早く、腕立て伏せなどの短時間のきつい運動は筋肉痛が遅くなるそうです。

ということは、歳をとるとちょっとした運動が 「きつい運動」 になっているということなんでしょうか?

それとも気のせい??

暗いところで読書をすると目が悪くなる

これもよく言いますよね。子供の頃など、薄暗い中で本を読んだりしていると、よく親に叱られたものです。

でも、これも誤りだそうです。

暗いところで読書をすると目の緊張を高めて頭痛の原因にはなっても、視力の低下などにはつながることはないというのが今の医学の常識だそうです。

他にもいくつか記されていました。

大変に興味深いですね。

新聞の折込誌にいくつか出ていたのから、2つほど紹介します。

歳をとると筋肉痛は2日後以降にくる

よく言いますよね。私も不惑と呼ばれる年代になってきましたから、ちょっと運動しても翌日でなく翌々日あたりに筋肉痛になることが多いように思っていました。

でも、これは誤りだそうです。医学的には何の根拠もないとか。

筋肉痛は運動の強さと時間が関係するそうで、マラソンなどの長時間続く軽い運動は筋肉痛が早く、腕立て伏せなどの短時間のきつい運動は筋肉痛が遅くなるそうです。

ということは、歳をとるとちょっとした運動が 「きつい運動」 になっているということなんでしょうか?

それとも気のせい??

暗いところで読書をすると目が悪くなる

これもよく言いますよね。子供の頃など、薄暗い中で本を読んだりしていると、よく親に叱られたものです。

でも、これも誤りだそうです。

暗いところで読書をすると目の緊張を高めて頭痛の原因にはなっても、視力の低下などにはつながることはないというのが今の医学の常識だそうです。

他にもいくつか記されていました。

大変に興味深いですね。

2013年02月07日

厄除け祈願はお早めに!

立春を過ぎ、暦の上では春になりましたがまだ寒い日が続きますね。

大雪こそ免れましたが、首都圏ではまた雪が降ったようで・・・。

さて、節分を過ぎたので厄除祈願も一段落しましたが、厄年でまで御祈願がお済でない方は早めに参拝されることをお勧めいたします。

本日、厄除祈願の予定だった4名の方が急遽キャンセルとなりました。

インフルエンザに罹ったためだそうです。

まさに厄年・・・orz。

厄年は年明けから始まっていますので、早めに祈願されるのが良いです。

伊太祁曽神社では節分までにお参りください、特に1月15日の卯杖祭は厄除けの祭典ですからこの日の祈願が良いです、とご案内しますので、節分を過ぎたら厄除祈願をしてもらえないのではないかと思われている方も時折いらっしゃいますが、そんなことはありません。通年でお祓いしております。

ただ、年が明けたら厄年は始まっているので災難に遭う前に早くお祓いしておいた方が良いでしょうということです。

インフルエンザに罹ってしまった厄年の方も、節分までにお祓いしていればもしかしたら・・・。

ところで、厄除祈願については、当神社と異なり 「節分を過ぎてから行いなさい」 という方がいます。

これも間違いではないのですが、現代人の生活にはあまり当てはまらないだろうというのが私の考えです。

また、「厄除祈願は初午に行う」 という方がいますが、これは他のことと混同されてしまった誤りであろうと思われます。

→ 過去記事 「厄除祈願と初午」 を参照してください。

厄年というのは男性42歳、女性33歳(いずれも数え年)を本厄・大厄として、定められた年齢の方を言います。

数え年は、年が明けると皆そろって1つ歳をとりますから、年明けから1年間が厄年ということになります。(前厄・本厄・後厄と続く場合は都合3年間が厄年)

この、「年明け」がいつと考えるかで厄除け祈願の時期が変わってくるのだと思います。

我々が普通に使っている暦(新暦:太陽暦:カレンダー通り)ですと1月1日から年が変わりますが、八十八夜とか二百十日を数える暦の起点は立春であり、いわばここが新たな年のはじまりと言えます。また、明治まで日本人が一般的に使っていた暦(旧暦:太陽太陰暦)を基準とする捉え方もあります。

ちなみに、それぞれを今の暦に当てはめると平成25年の新年は・・・。

新暦 1月1日

立春 2月4日

旧暦 2月10日

となります。つまり、それぞの日が、それぞれの考え方による年明けの日ということになります。

ですから、いずれも間違いではありませんが、結局は自分たちがどの暦を基準で生活しているかというところになるのだと思います。そこで、伊太祁曽神社では現代人の生活に合わせて

・1月1日から厄年が始まっていますよ。

・年明けの早い時期として節分を節目にそれまでに厄除祈願をした方が良いですよ。

とご案内をしているのです。立春を基準とするなら立春の日を、旧暦を基準とするなら旧暦正月を、ちゃんと歳神様をお迎えする準備(鏡餅を供え正月飾りをするなど)を行うこともあわせて行うのが自然と思います。

ですから、そういう生活をされている方は、それぞれの暦を基準としてお参りに来られるのが当然のことだと私は考えています。

【参考】

・祭礼と暦 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/247/

・祭礼と暦 その2 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/290/

・祭礼と暦 その3 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/291/

・祭礼と暦 その4 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Category/5/2/#entry292

大雪こそ免れましたが、首都圏ではまた雪が降ったようで・・・。

さて、節分を過ぎたので厄除祈願も一段落しましたが、厄年でまで御祈願がお済でない方は早めに参拝されることをお勧めいたします。

本日、厄除祈願の予定だった4名の方が急遽キャンセルとなりました。

インフルエンザに罹ったためだそうです。

まさに厄年・・・orz。

厄年は年明けから始まっていますので、早めに祈願されるのが良いです。

伊太祁曽神社では節分までにお参りください、特に1月15日の卯杖祭は厄除けの祭典ですからこの日の祈願が良いです、とご案内しますので、節分を過ぎたら厄除祈願をしてもらえないのではないかと思われている方も時折いらっしゃいますが、そんなことはありません。通年でお祓いしております。

ただ、年が明けたら厄年は始まっているので災難に遭う前に早くお祓いしておいた方が良いでしょうということです。

インフルエンザに罹ってしまった厄年の方も、節分までにお祓いしていればもしかしたら・・・。

ところで、厄除祈願については、当神社と異なり 「節分を過ぎてから行いなさい」 という方がいます。

これも間違いではないのですが、現代人の生活にはあまり当てはまらないだろうというのが私の考えです。

また、「厄除祈願は初午に行う」 という方がいますが、これは他のことと混同されてしまった誤りであろうと思われます。

→ 過去記事 「厄除祈願と初午」 を参照してください。

厄年というのは男性42歳、女性33歳(いずれも数え年)を本厄・大厄として、定められた年齢の方を言います。

数え年は、年が明けると皆そろって1つ歳をとりますから、年明けから1年間が厄年ということになります。(前厄・本厄・後厄と続く場合は都合3年間が厄年)

この、「年明け」がいつと考えるかで厄除け祈願の時期が変わってくるのだと思います。

我々が普通に使っている暦(新暦:太陽暦:カレンダー通り)ですと1月1日から年が変わりますが、八十八夜とか二百十日を数える暦の起点は立春であり、いわばここが新たな年のはじまりと言えます。また、明治まで日本人が一般的に使っていた暦(旧暦:太陽太陰暦)を基準とする捉え方もあります。

ちなみに、それぞれを今の暦に当てはめると平成25年の新年は・・・。

新暦 1月1日

立春 2月4日

旧暦 2月10日

となります。つまり、それぞの日が、それぞれの考え方による年明けの日ということになります。

ですから、いずれも間違いではありませんが、結局は自分たちがどの暦を基準で生活しているかというところになるのだと思います。そこで、伊太祁曽神社では現代人の生活に合わせて

・1月1日から厄年が始まっていますよ。

・年明けの早い時期として節分を節目にそれまでに厄除祈願をした方が良いですよ。

とご案内をしているのです。立春を基準とするなら立春の日を、旧暦を基準とするなら旧暦正月を、ちゃんと歳神様をお迎えする準備(鏡餅を供え正月飾りをするなど)を行うこともあわせて行うのが自然と思います。

ですから、そういう生活をされている方は、それぞれの暦を基準としてお参りに来られるのが当然のことだと私は考えています。

【参考】

・祭礼と暦 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/247/

・祭礼と暦 その2 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/290/

・祭礼と暦 その3 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/291/

・祭礼と暦 その4 http://itakiso.blog.shinobi.jp/Category/5/2/#entry292

2013年02月04日

世界の国歌

日本の国歌 「君が代」 の成立について、以前記したことがあります。

http://itakiso.ikora.tv/e758275.html

『神社新報』 という神社界の業界新聞に掲載されていた記事でした。

今回、『東洋木材新聞』 という木材界の業界新聞に世界の国歌について記されていたので転載して紹介したいと思います。

ここに記されているように、世界の国々の多くは建国にあたって祖先の血が流れた苦労の末に成立しています。

日本は極めて稀有な存在です。

国家成立の過程が異なるのですから、それら諸外国の真似をしようとしても、うまくゆかないことがあります。

日本は日本の歴史を振り返り、日本の歩むべき道を自信を持って進まなくてはならないのです。

http://itakiso.ikora.tv/e758275.html

『神社新報』 という神社界の業界新聞に掲載されていた記事でした。

今回、『東洋木材新聞』 という木材界の業界新聞に世界の国歌について記されていたので転載して紹介したいと思います。

親父の独り言 『国歌』 三平

■建国記念日前後から卒業式シーズンまで国歌・国旗の問題がよく話題になる。世界の主要国の国歌を調べてみた。【参考文献「手に取る世界史教材」(地歴社)ほか】

■まずはお隣の中国から。「義勇軍進行曲」と呼ぶ。

『起て、奴隷となることを望まぬ人々よ!我らが血肉で築こう新たな長城を!中華民族に最大の危機迫る、一人ひとりが最後の雄叫びをあげる時だ。起て!起て!起て!心合わせて敵に当らん、敵の砲火をついて進め!進め、進め、進めよと』。

■次はフランス国歌、フランス革命時の「ラ・マルセイエーズ」である。

『立て祖国の子ら、今こそ栄光の日は来たぞ!われらに向かって暴虐の旗がひるがえる、聞かずや野に山に、敵の叫ぶを、悪魔のごとく、敵は血に飢えたり、起て市民、いざ武器をとれ、進め進め、あだなす敵を葬らん』。

■アメリカ国歌は「星条旗よ永遠なり。」

『見よ、明日の薄明けに、たそがれいく空に浮かぶ、われらが旗、星条旗を、弾丸降る戦いの場に、頭上高くひるがえる、堂々たる星条旗よ、ああ、われらが旗のいくところ、自由と勇気が共にある』。

■イギリス国歌は「ゴッド・セイブ・ザ・クィーン」。

『神よ、我らが慈悲深き女王を救いたまえ 高貴なる女王よ永遠なれ 神よ、女王を救いたまえ 女王の勝利と幸福と栄光を 御代が長く続かんことを 神よ、女王を救いたまえ』。

■ドイツは「祖国ドイツのための 団結、権利と自由 それを求めて皆 兄弟のように心身を打ち込んで努力する 団結、権利と自由こそは 幸福の証である 幸福の輝きの中で栄えよ 我が祖国ドイツよ!」。

■イタリアは『イタリアの兄弟よ イタリアは目覚めた スキピオの兜を 頭にいただき 勝利の女神は何処にあり?うるわしき髪を捧げろ 我イタリア女神は 主の創ったローマの僕 友よいざ隊を組み 死に臨まん』。

■最後はロシアの国歌。

『ロシア、聖なる我らが国家よ ロシア、愛しき我らの国よ 力強き意志、大いなる栄光は 汝がもてる物、いつの時にも!讃えあれ、自由なる我らが祖国 幾世の兄弟なる民族の結束 父祖より授かった人々の英知よ!讃えあれ国よ、汝らを誇らん!』。

■国家が誕生した歴史、独立を勝ち取った歴史を考えれば戦いの歌が多いのは当然であろう。それに比べて独立戦争も宗教戦争も経験しなかった平和な国日本。国歌:君が代 『君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで』 -なんと穏やかな歌詞であろうか。

『東洋木材新聞』平成25年2月5日発行 第2153号

ここに記されているように、世界の国々の多くは建国にあたって祖先の血が流れた苦労の末に成立しています。

日本は極めて稀有な存在です。

国家成立の過程が異なるのですから、それら諸外国の真似をしようとしても、うまくゆかないことがあります。

日本は日本の歴史を振り返り、日本の歩むべき道を自信を持って進まなくてはならないのです。

2013年02月01日

キティちゃん神社ってありや?なしや?

サンリオの人気キャラクター キティちゃん の像を祠に納めた ”神社” が登場したそうです。

先日、サンリオのキャラクター、キティちゃんの石像を祠に納めた 「キティちゃん神社」 なるものが登場したと、ニュースがありました。この”神社”は、甲府市の商店街が集客の話題となるように設置したとのことですが、サンリオの使用許諾を受けていなかったということで、僅か2日で撤去になったようです。

キャラクターや有名人などをあしらった ”神社” というのはしばしば登場します。ビリケン神社や、横浜ベイスターズが優勝した時の立役者 佐々木投手 の大魔神社などを思い浮かべます。

また、受験シーズンには合格のごろ合わせ商品を並べて スーパーなどに”神社”が登場することもあります。

これらの ”神社” が、実際に祭祀が行われる きちっとした神社 とは一線を画するものだと、多くの方は承知していると思いますが、しかし手を合わせ、時にはお賽銭まで納めるという非常に興味深い事実があります。

こういう ”神社” の存在は、「けしからん!」と息巻く方もいらっしゃいます。特に私たちの立場では多いです。

私は 「けしからん!」 とまで否定はしませんが、諸手を挙げて称賛できるものではないとも思います。

しかし、こうやって ”神社” ができることに、日本人の信仰心に関して非常に興味深い点がたくさんあるのです。

まず、こういったものは大抵 ”神社” であることです。決して ”お寺” とか ”教会・礼拝堂” でなないのです。

よくよく考えてみると、多くの神社では 具体的な像を見て拝礼することはありません。ほぼすべての神社で、いわゆる御神体と呼ばれる手を合わせる対象は本殿に納められ、扉も通常は閉められています。しかも、一般に拝礼する場所は本殿の前ではなく、その手前に建てられた拝殿の手前から拝礼します。また、御神体はいったい何であるのか明らかにされていない神社の方が多いと思います。伊勢の神宮の八咫の鏡や、熱田神宮の草薙の剣は有名ですが、これらを直接目にしてお参りすることは絶対にありえないのです。

例外を挙げるとすれば、奈良の大神神社などがあります。大神神社の御神体は三輪山ですから直接目にしてお参りすることができます。他にも熊野那智大社の飛瀧神社の御神体は那智の滝です。山や瀧、巨岩・巨木を御神体として祀る神社は全国にありますから、こういった神社では御神体を目にすることができるかもしれませんが、しかし 像 の形態をしている例はないのではないでしょうか?

一方、お寺では仏像を目の前にお参りをします。中には秘仏として特定の日(時には数年、数十年に一度)のみ参詣者が目にしてお参りできる仏像もありますが、手を合わせる対象が 像 であり、しかも大抵目に触れることが可能であるのがお寺です。

キリスト教の教会も似たようなものなんでしょうか?こちらは勉強不足でよくわかりませんが・・・。

長々と記しましたが、つまり キティちゃん神社 のような形態は、神社というよりはお寺に近いのですが、なぜか大抵 ”神社” としてつくられる点に非常に興味を覚えます。

この神社の存在については否定的な意見を多く見受けられます。私もどちらかといえは否定的ですが、そんなに躍起になるほど否定しなくても良いのではないかという立場です。というよりは、やりたければやれば・・・といったところでしょうか。

我々神職はもとより、多くの一般の方も キティちゃん神社 が、いわゆる日々祭祀が行われ地域に根差した神社とは一線を画した ”お遊びの存在” であると認識されているでしょう。そういう状況であれば、私は容認範囲かなと感じています。

容認範囲とは書きましたが、積極的賛同でないのは勿論、消極的賛同もしていません。そして ”神社” として祀るのであれば、それ相応の祭祀を行うなり、日常的にお供えをするなりということを伴わなう必要も出てくると思います。さらに、何らかの事情で ”撤去” するにあたっては、もちろんそれ相応の祭祀が必要になってくる。ここまでちゃんと覚悟をして取り組まれて、私としてはまぁまぁ認められる(消極的容認の前段階)範疇に入ってくるかと。それだけ、”神社” や ”お寺” など信仰や拝礼の対象となるものを設けるというのは大変なことなんだという認識をちゃんと持たなくてはいけないということです。

否定的考えを持つ方の中には、「法令などで規制できないか」という方もいらっしゃるようですが、こんなものはいくら法令などで規制してもダメでしょう。信仰とはなんなのか、”神社”や”お寺”を(それを模して手を合わせる対象とすること)はどういうことかを、多くの人にちゃんと理解してもらうことが必要だと思います。こういったことは、我々神職をはじめ、僧侶や牧師・神父など各宗教に携わる人間の役割だと思います。

ところでキティちゃん神社 の存在についてどうこう言う間もなく、たった2日で撤去となるようです。

理由は以下の記事のように、サンリオの使用許諾を得ていなかったことだそうです。

今後も、同様のことは発生するともいますが、安易な気持ちで設けた神社というのは、なんら意味がないのはもちろんのこと、時と場合によっては害が発生する可能性もあるということのみ記しておきたいと思います。

キティちゃん神社:甲府に登場 除幕式に100人が参加

毎日新聞 2013年01月28日 19時00分(最終更新 01月28日 19時14分)

猫のキャラクター「ハローキティ」の石像(体長25センチ、重さ9キロ)をまつる「キティちゃん神社」が、甲府市中央1の通称「甲府銀座通り」の入り口付近に完成。27日の除幕式には約100人が参加した。

ハローキティなどの人気グッズを取り扱う「サンリオ」(本社・東京)の辻信太郎社長は同市出身。甲府商店街連盟が若者客を増やそうと企画し、ヒノキなどを使い約3カ月かけて制作した。

神社にタイ焼きをお供えした商店街の関係者は「観光客誘致の役目を立派に背負ってもらいたい」。商店街活性化に猫の手も借りたいようで「パン、パン」としっかりと手を合わせていた。【藤河匠】

http://mainichi.jp/select/news/20130129k0000m040026000c.html

先日、サンリオのキャラクター、キティちゃんの石像を祠に納めた 「キティちゃん神社」 なるものが登場したと、ニュースがありました。この”神社”は、甲府市の商店街が集客の話題となるように設置したとのことですが、サンリオの使用許諾を受けていなかったということで、僅か2日で撤去になったようです。

キャラクターや有名人などをあしらった ”神社” というのはしばしば登場します。ビリケン神社や、横浜ベイスターズが優勝した時の立役者 佐々木投手 の大魔神社などを思い浮かべます。

また、受験シーズンには合格のごろ合わせ商品を並べて スーパーなどに”神社”が登場することもあります。

これらの ”神社” が、実際に祭祀が行われる きちっとした神社 とは一線を画するものだと、多くの方は承知していると思いますが、しかし手を合わせ、時にはお賽銭まで納めるという非常に興味深い事実があります。

こういう ”神社” の存在は、「けしからん!」と息巻く方もいらっしゃいます。特に私たちの立場では多いです。

私は 「けしからん!」 とまで否定はしませんが、諸手を挙げて称賛できるものではないとも思います。

しかし、こうやって ”神社” ができることに、日本人の信仰心に関して非常に興味深い点がたくさんあるのです。

まず、こういったものは大抵 ”神社” であることです。決して ”お寺” とか ”教会・礼拝堂” でなないのです。

よくよく考えてみると、多くの神社では 具体的な像を見て拝礼することはありません。ほぼすべての神社で、いわゆる御神体と呼ばれる手を合わせる対象は本殿に納められ、扉も通常は閉められています。しかも、一般に拝礼する場所は本殿の前ではなく、その手前に建てられた拝殿の手前から拝礼します。また、御神体はいったい何であるのか明らかにされていない神社の方が多いと思います。伊勢の神宮の八咫の鏡や、熱田神宮の草薙の剣は有名ですが、これらを直接目にしてお参りすることは絶対にありえないのです。

例外を挙げるとすれば、奈良の大神神社などがあります。大神神社の御神体は三輪山ですから直接目にしてお参りすることができます。他にも熊野那智大社の飛瀧神社の御神体は那智の滝です。山や瀧、巨岩・巨木を御神体として祀る神社は全国にありますから、こういった神社では御神体を目にすることができるかもしれませんが、しかし 像 の形態をしている例はないのではないでしょうか?

一方、お寺では仏像を目の前にお参りをします。中には秘仏として特定の日(時には数年、数十年に一度)のみ参詣者が目にしてお参りできる仏像もありますが、手を合わせる対象が 像 であり、しかも大抵目に触れることが可能であるのがお寺です。

キリスト教の教会も似たようなものなんでしょうか?こちらは勉強不足でよくわかりませんが・・・。

長々と記しましたが、つまり キティちゃん神社 のような形態は、神社というよりはお寺に近いのですが、なぜか大抵 ”神社” としてつくられる点に非常に興味を覚えます。

この神社の存在については否定的な意見を多く見受けられます。私もどちらかといえは否定的ですが、そんなに躍起になるほど否定しなくても良いのではないかという立場です。というよりは、やりたければやれば・・・といったところでしょうか。

我々神職はもとより、多くの一般の方も キティちゃん神社 が、いわゆる日々祭祀が行われ地域に根差した神社とは一線を画した ”お遊びの存在” であると認識されているでしょう。そういう状況であれば、私は容認範囲かなと感じています。

容認範囲とは書きましたが、積極的賛同でないのは勿論、消極的賛同もしていません。そして ”神社” として祀るのであれば、それ相応の祭祀を行うなり、日常的にお供えをするなりということを伴わなう必要も出てくると思います。さらに、何らかの事情で ”撤去” するにあたっては、もちろんそれ相応の祭祀が必要になってくる。ここまでちゃんと覚悟をして取り組まれて、私としてはまぁまぁ認められる(消極的容認の前段階)範疇に入ってくるかと。それだけ、”神社” や ”お寺” など信仰や拝礼の対象となるものを設けるというのは大変なことなんだという認識をちゃんと持たなくてはいけないということです。

否定的考えを持つ方の中には、「法令などで規制できないか」という方もいらっしゃるようですが、こんなものはいくら法令などで規制してもダメでしょう。信仰とはなんなのか、”神社”や”お寺”を(それを模して手を合わせる対象とすること)はどういうことかを、多くの人にちゃんと理解してもらうことが必要だと思います。こういったことは、我々神職をはじめ、僧侶や牧師・神父など各宗教に携わる人間の役割だと思います。

ところでキティちゃん神社 の存在についてどうこう言う間もなく、たった2日で撤去となるようです。

理由は以下の記事のように、サンリオの使用許諾を得ていなかったことだそうです。

<キティちゃん神社>お披露目2日で石像撤去 使用許諾なく

毎日新聞 1月30日(水)7時42分配信

甲府市の商店街で27日に除幕された「キティちゃん神社」にまつられた「ハローキティ」の石像が29日、撤去された。キャラクターを扱う「サンリオ」(本社・東京)の使用許諾を受けていないことが判明したため。お披露目からわずか2日後の撤去に、設置した甲府商店街連盟関係者は反省しきりだった。

同連盟によると、サンリオの辻信太郎社長が同市出身ということもあり、若者客を増やそうと同市中央1の「甲府銀座通り」入り口に設置。ヒノキなどでほこらを作り、市販の石像を置いてさい銭箱も設け、27日には約100人が参加して除幕式も行った。しかし、報道で知ったサンリオ側から抗議と撤去の要請があったという。

同連盟の長坂善雄会長は「サンリオはじめ関係者や楽しみにしてくれた人に申し訳ない」と陳謝。今後、再設置できるかは未定という。【藤河匠】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130130-00000013-mai-soci&1359504915

今後も、同様のことは発生するともいますが、安易な気持ちで設けた神社というのは、なんら意味がないのはもちろんのこと、時と場合によっては害が発生する可能性もあるということのみ記しておきたいと思います。